Historisches / Besonderheiten

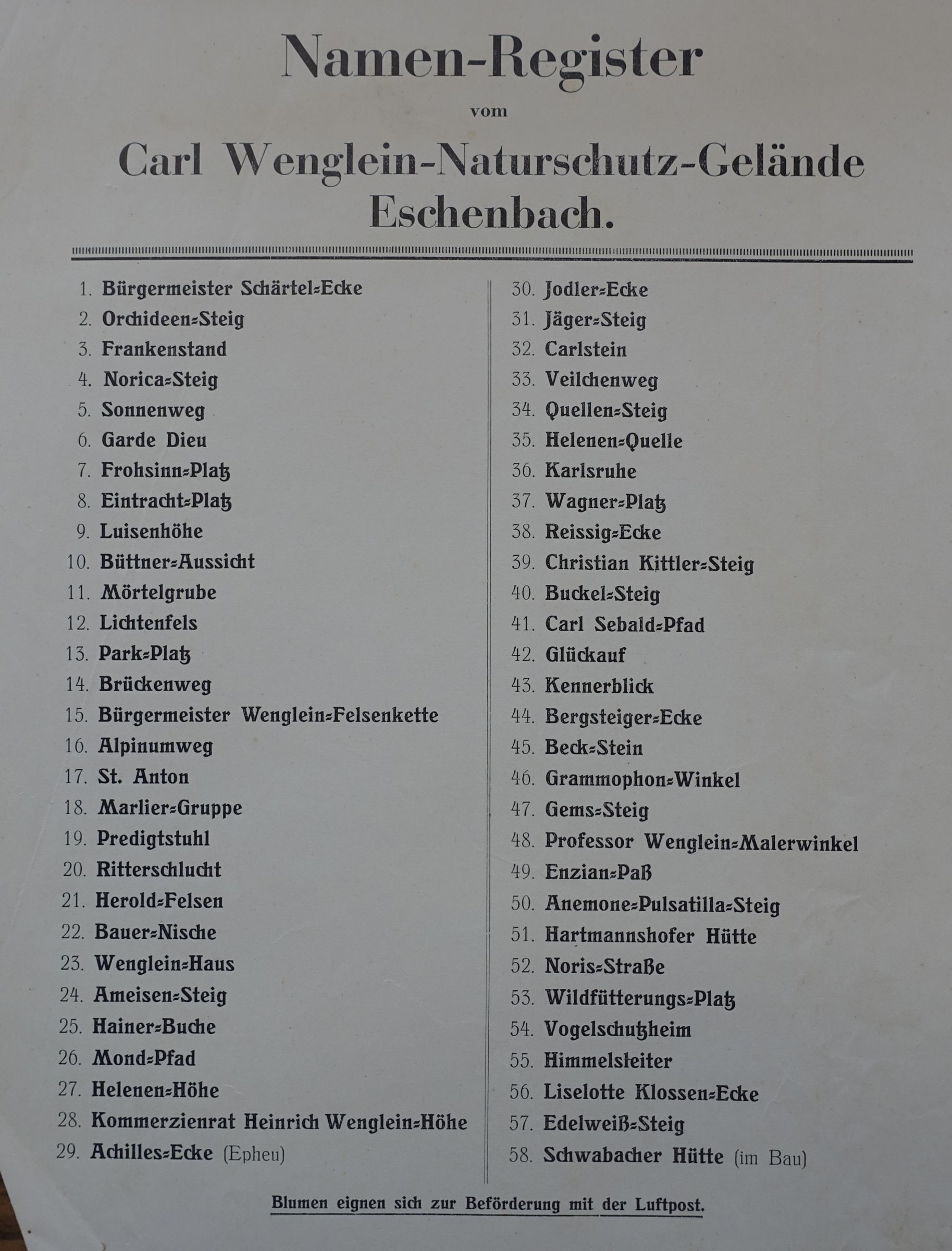

Carl Wenglein schuf zunächst für seine kranke Tochter eine Art privaten Kurpark auf dem Hanggelände oberhalb seines Grundstückes in Eschenbach. Dieses wurde durch Wege, Steige und Pfade erschlossen und stetig erweitert bis auf 5 Hektar im Jahr 1932. Neben der Erholungsfunktion ging es Wenglein auch um den Schutz der heimischen Natur. Bei der Einrichtung und Gestaltung des Parks ging Wenglein von dem Grundsatz aus “Eine schöne Landschaft bedarf der Gestaltung des Menschen.”. Ihm reichte die natürliche Vielfalt im Gelände also nicht aus - er ließ einige Bereiche nach seinen Vorstellungen umgestalten. Es wurden viele Ruheplätze eingerichtet, kleine Brücken gebaut, einzelne Felsgebilde hervorgehoben, ein Alpinum angelegt, überall Beschilderungen angebracht u.v.m.. Wenglein benannte Wege, Plätze, Felsen, Quellen und Bauten nach sich selbst, Verwandten, Freunden, seiner Firma, berühmten Persönlichkeiten oder auch Ortschaften. Und natürlich hat er - so wie in der Vogelschutzanlage in Schwabach - auch hier viele Vogelnisthilfen und Fütterungseinrichtungen als Demonstrationsobjekte aufstellen und aufhängen lassen. So entstand das “Carl-Wenglein-Naturschutzgelände Eschenbach”, das sich schnell zu einem beliebten Ausflugsziel entwickelte.

Alle Bauwerke, Wege und sonstige Einrichtungen im Wengleinpark stehen seit 2003 unter Denkmalschutz und müssen erhalten bleiben.

Heroldturm und Basteimauer

Carl Wenglein ließ den Heroldturm schon als Ruine erbauen und benannte ihn nach den Heroldwerken. Die Steine für den Turm kamen aus dem Steinbruch bei Hartmannshof. Heroldturm und die sich anschließende Basteimauer wurden um 1928 erbaut. Auf seinem Grundstück und im angrenzenden Park wurden weitere Bauwerke mit Ruinencharakter und als künstliche Grotten errichtet – zunächst für die kranke Tochter Wengleins zur Erholung, später als Teil des öffentlichen Parks.

Es soll Wenglein ein besonderes Vergnügen bereitet haben, sich hinter den Zinnen zu verstecken, heimlich die Besucher zu beobachten und zu zählen. So verbrachte er wohl manche Sonntage dort.

Hartmannshofer Hütte

Das kleine Blockhaus steht etwas abseits unterhalb des Weges im Wald. Diese erste Hütte in seinem Naturschutzgelände benannte Wenglein nach dem Herkunftsort seiner Frau. Sie diente überwiegend als Unterstand für die Geräte der Parkpfleger. Auf dem Bild links steht der damalige Parkverwalter Stefan Schärtel in der Tür. Auf beiden Bildern kann man erkennen, dass die Hartmannshofer Hütte damals in den 1930-er Jahren viel freier stand als heute, wo sie von hohen Bäumen umgeben ist.

Infohaus

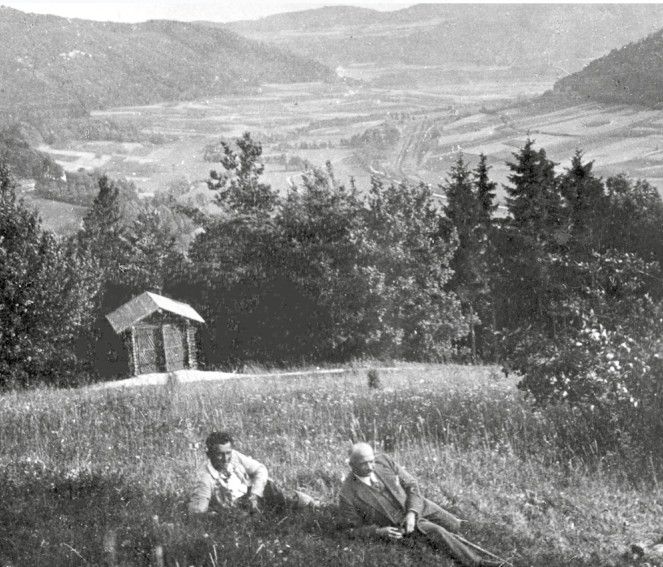

Das eng an den Felsen geschmiegte Steingebäude hieß früher Wengleinhaus. Der Innenraum war per Kachelofen beheizbar und wie eine Mischung aus Bauernstube und Kapelle eingerichtet. Die Raumseite im mittleren linken Bild wurde „Herrgottswinkel“ genannt. Die Terrasse bot damals sonnige Sitzgelegenheit mit freiem Blick ins Pegnitztal. Das Bild oben rechts zeigt den Hausherren (rechts) mit Gästen am Kaffeetisch. Wenglein wollte dem Haus ursprünglich ein Dach im Berchtesgadener Stil aufsetzen (s. Skizzen ganz unten), was jedoch nicht genehmigt wurde.

Seit den 1980er Jahren nutzt die Hersbrucker Ortsgruppe des BUND Naturschutz das Infohaus für Ausstellungen. Derzeit sind hier Vergleichsaufnahmen aus dem Wengleinpark der 1930er Jahre und der heutigen Zeit zu sehen sowie eine kleine Ausstellung zur Pflanzenwelt. Es liegt auch Infomaterial aus und man Publikationen erwerben, wenn das Haus geöffnet ist. Dies ist an manchen Sonntagen in der Zeit von April bis September der Fall.

Das Infohaus trägt auch die Bezeichnung „Mathias Steinle Haus“. Mathias Steinle war Stuckateur und hatte einen wesentlichen Anteil an der Renovierung des Infohauses durch den BUND Naturschutz in den 1970er Jahren.

Luisenhütte

Den höchsten Ort des Wengleinwegs krönt, auf gut 480 m Meereshöhe, die im Almhüttenstil gebaute Luisenhütte. Wenglein hatte sie Schwabacher Hütte genannt, der BN benannte sie dann zu Ehren einer Spenderin um. Die Terrasse lud schon zu Wengleins Zeiten zur verdienten Rast ein, schließlich hatte man vom Tal aus 125 Höhenmeter erstiegen.

In den 1960er Jahren wurde die Hütte in Abstimmung mit dem BN von der Bergwacht als Stützpunkt und Unterkunft genutzt, deren Mitglieder sich zunächst um das verwilderte Gelände gekümmert haben und sich speziell dem Schutz der reichhaltigen Flora widmeten.

Unmittelbar neben der Hütte ließ Carl Wenglein ein auffälliges Wegkreuz errichten. Dieses wurde restauriert und 2021 wieder aufgestellt. In früheren Jahren fanden hier häufig Gottesdienste statt.

Natürlich wurde auch hier das Wohl der Vögel bedacht: Selbst die Rückwand des Wegkreuzes war mit Nisthöhlen für Stare ausgestattet. Und neben der Luisenhütte stand eine ausgeklügelte Vogelfütterungsapparatur aus Wengleins Werkstatt: das innen geschützt gelagerte Futter rieselt von selbst in die überdachte Rinne nach, aus der die Vögel es herauspicken können. Ein weiterer Vorteil dieser Bauweise: es gelangt kein Vogelkot in das Futter.

Einzäunung

Entlang der Grenzen des ehemaligen Naturschutzgeländes sind noch Reihen von Zaunpfosten aus Beton erhalten. Sie erinnern an ein weiteres schrulliges Vorhaben von Carl Wenglein: Er wollte in seinem Park Gämsen ansiedeln, um das alpenländische Flair um eine weitere Sehenswürdigkeit zu bereichern. Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes nahm Wenglein dafür in Kauf. Der Plan wurde jedoch nie umgesetzt, denn die Einbringung der ortsfremden Tierart wurde behördlich nicht genehmigt.

Gänsweiher

Die Weidewirtschaft war zu Wengleins Zeiten unverzichtbar zur Ernährung der Bevölkerung. Zu den Dörfern gehörten Gemeindeflächen, sogenannte Hutanger, auf denen die Einwohner ihr Vieh von Gemeindehirten hüten ließen. Neben Kühen weideten auch Gänse auf dem Eschenbacher Hutanger – alle genossen im Sommer die Trink- und Abkühlgelegenheit im Gänsweiher.

Heute ist der Gänsweiher ein wertvolles Teichbiotop und dient unter anderem als Lebensraum für die Larven des Feuersalamanders. Da er dauerhaft auszutrocknen drohte, wurden 2007 der Zufluss erneuert und Teichfolie verlegt.

Ritterschlucht

Carl Wengleins Leidenschaft für das Rittertum zeigt sich an verschiedenen Stellen im Park - so auch hier bei der Benennung dieses Wegstücks durch die Felsen. Dieses ließ er völlig neu anlegen, behauptete aber, dass es ein alter Weg zu einer verschwundenen Ritterburg gewesen sei. Um dies zu beweisen, ließ er seine Arbeiter in der Schlucht graben - und diese fanden Teile von Ritterrwaffen. Die Sensation war perfekt. Jedoch flog die Sache als Schwindel auf, als Mitglieder eines Geschichtsvereins sich die Teile genauer anschauten und dabei unter dem Rost die Initialen HJW (Heinrich Josef Wenglein) fanden, mit denen Produkte aus der Fabrik von Carl Wengleins Vater gekennzeichnet wurden.

Malerwinkel

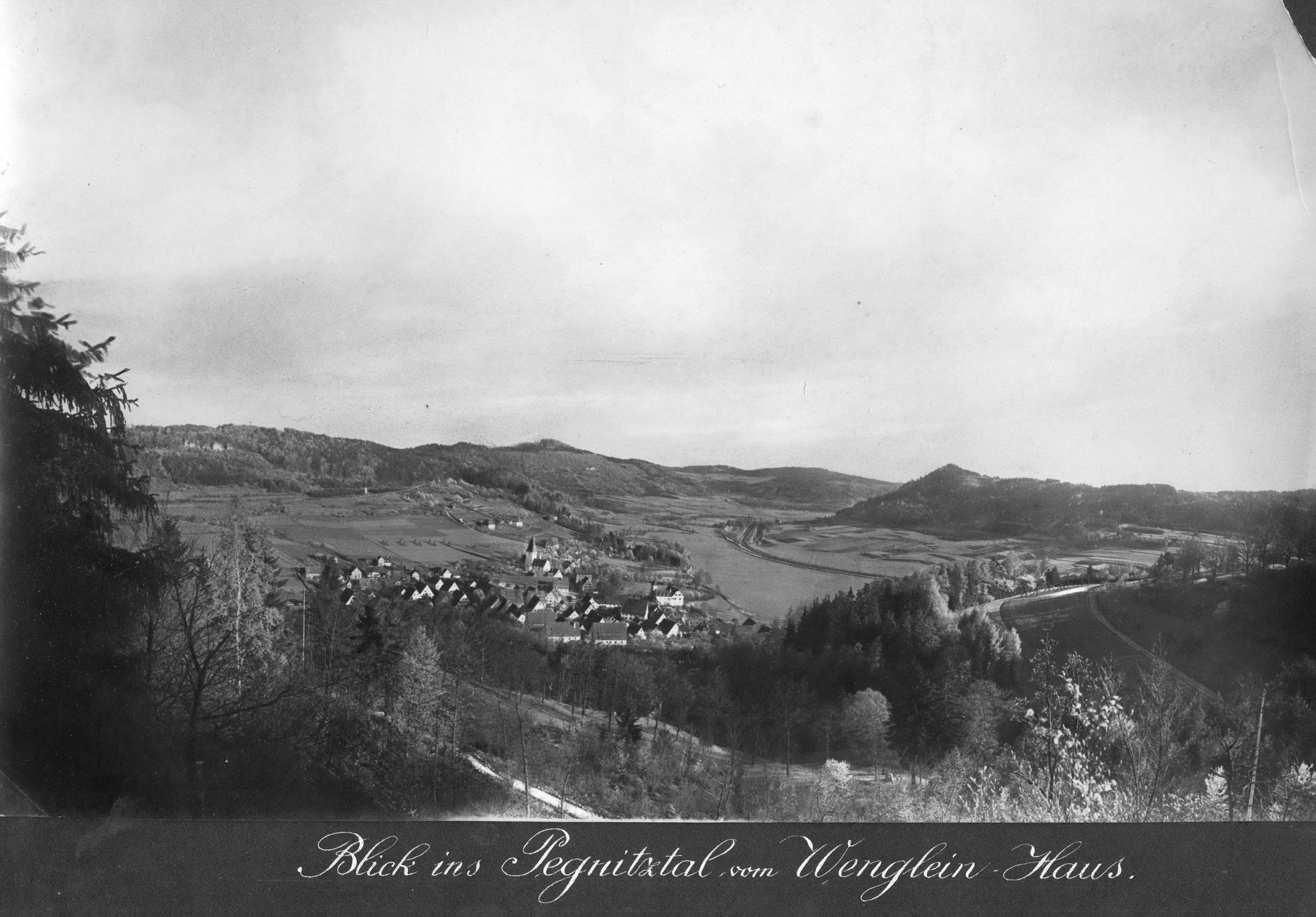

Von hier aus hat man einen herrlichen Blick in das Pegnitztal Richtung Hohenstadt. Früher war dieser Ausblick noch sehr viel freier, man konnte auch auf den Ort Eschenbach schauen. Carl Wenglein nannte diese Stelle “Professor Wenglein-Malerwinkel”. Damit nahm er Bezug auf seinen Onkel Joseph Wenglein, der ein bedeutender Landschaftsmaler war.

Der Felsbereich unterhalb des Aussichtspunktes bietet lichtliebenden Pflanzenarten, die solch extreme Trockenstandorte besiedeln, gute Bedingungen. Wenglein ließ trotzdem noch zusätzlich fremde Felspflanzen ansiedeln. Bei einer Kartierung wurden 1987 insgesamt 57 heimische und eingeführte Arten festgestellt. Die Beschattung durch Gehölze würde den Standort gefährden. Deshalb werden in größeren Abständen Felsfreistellungen vorgenommen.

Carl Wenglein ließ hier ab 1931 Raupen des damals schon in der Hersbrucker Alb verschwundenen Apollofalters aussetzen, die an die Weiße Fetthenne als Nahrungsquelle gebunden sind. In den Folgejahren wurden auch Falter beobachtet, aber das Vorkommen erlosch wieder.

Niststeinmauer

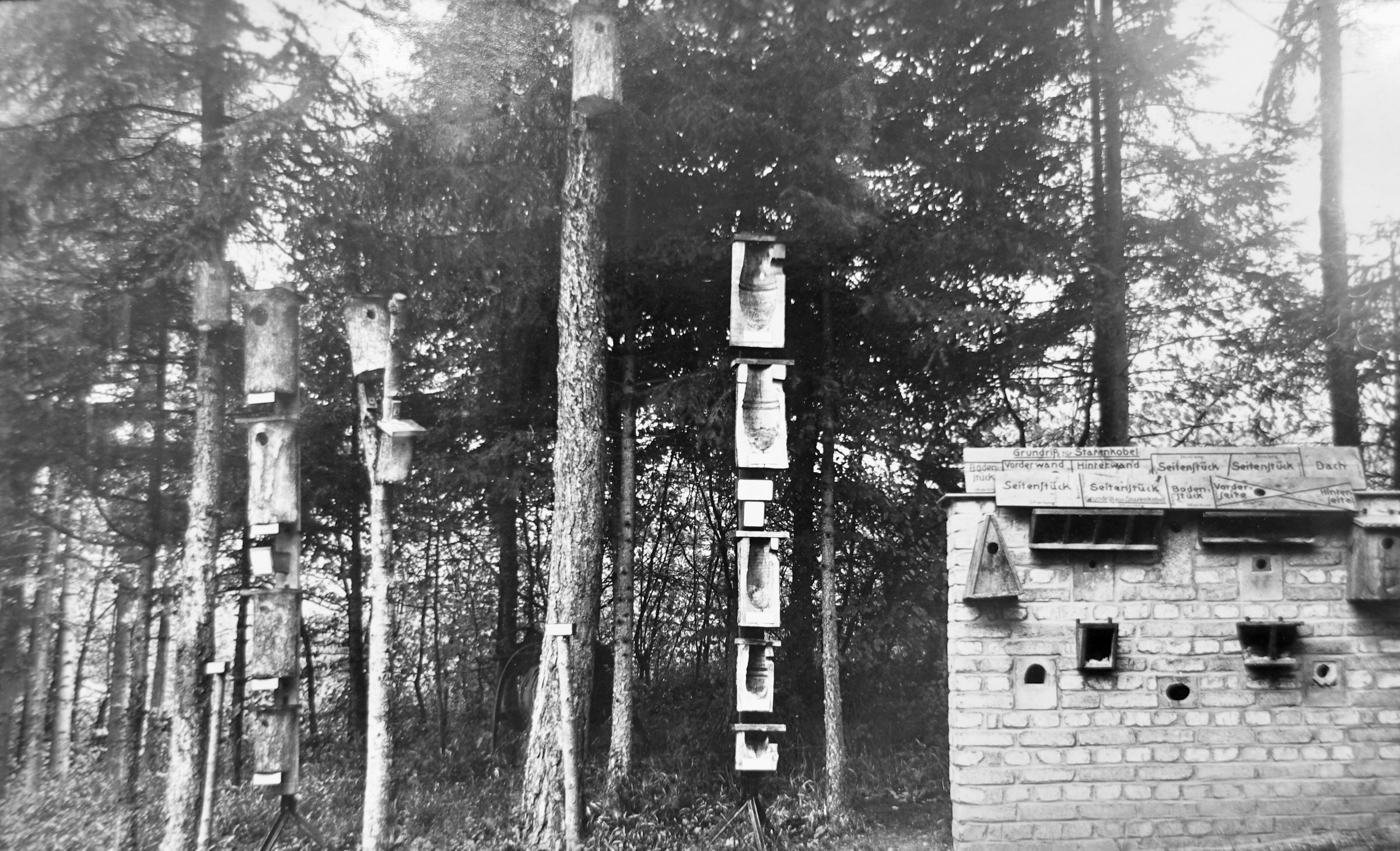

Die Mauer diente der Demonstration von künstlichen Niststeinen für höhlenbrütende Vögel: hohle Steine mit Einflugloch, in Form und Größe auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Vogelarten zugeschnitten, können ohne viel Aufwand in normales Mauerwerk integriert werden.

An vielen Stellen im Gelände wurden von Wenglein Futterhäuschen und Nisthilfen installiert. Damit wollte er auf die unterschiedlichen Bauweisen und technischen Möglichkeiten hinweisen. Unten rechts ist eine von ihm entwickelte Fütterungseinrichtung abgebildet, die so oder ähnlich aufgestellt wurden. Wenglein ließ das ganze Jahr über die Vögel füttern.

Mausoleum

Wengleins Verbundenheit zu seinem Park ging so weit, dass er sich hier auch begraben lassen wollte. Er hatte dazu schon Vorbereitungen treffen lassen und einen Aushub veranlasst. Vieles wurde Wenglein von den Behörden aufgrund seines Ansehens genehmigt, aber die Einrichtung eines Mausoleums blieb ihm verwehrt.

Alpinum

Carl Wenglein war nicht nur an der Vogelwelt sehr interessiert und engagierte sich stark für deren Schutz, auch mit der Pflanzenwelt beschäftigte er sich. Die natürliche Vielfalt war ihm offensichtlich auch in diesem Bereich nicht genug, er kam hier ebenfalls seiner Liebe zur Bergwelt nach und ließ mit behördlichen Genehmigungen Alpenpflanzen ansiedeln und auch Arten aus entfernteren Gebirgen, die er vermutlich über seine geschäftlichen Beziehungen bekam. So entstand ein umfangreiches Alpinum. Edelweiß, Enzian-Arten, alpine Primel- und Nelkenarten, Aurikel und vieles andere wurde von den Parkpflegern gepflanzt. Das Alpenveilchen gehört zu den ganz wenigen noch erhaltenen eingebrachten Pflanzen. Man sieht es an vielen Stellen entlang der Wege hauptsächlich im Juli und August blühen. Wenglein verfälschte mit dem Alpinum zwar die heimische Flora, aber der Wengleinpark gewann - wohl gerade wegen des hochgebirgsähnlichen Charakters - weiter an Attraktivität.